Traslado de cartillas y materiales de alfabetización en lenguas indígenas

Sebastián van Doesburg (UNAM/BIJC)

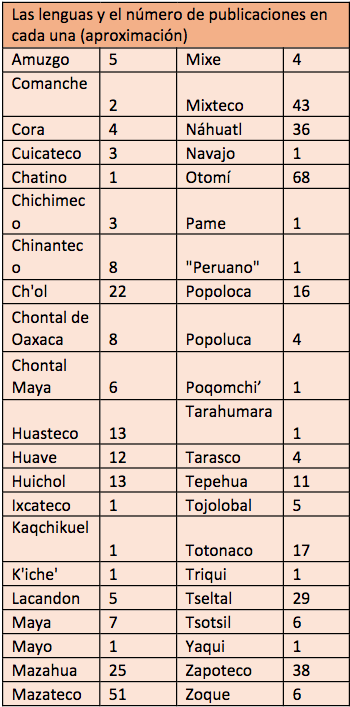

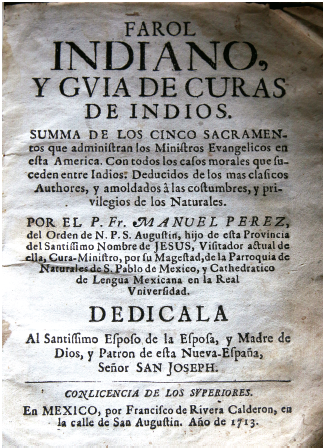

En el Boletín número 24, correspondiente a mayo-junio de 2018, se escribió sobre la producción de cartillas y otros materiales para la alfabetización en lenguas indígenas, durante buena parte del siglo XX, por parte del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), institución religiosa fundada en 1936 y dedicada a la lectoescritura en lenguas indígenas, con el objetivo de divulgar las sagradas escrituras en todos los pueblos del mundo. De 1951 a 1979, esta producción se dio en el marco de una colaboración formal con el gobierno de México, el cual estaba interesado, por otras razones, en la pronta alfabetización de la población indígena de México. A lo largo de su existencia, los lingüistas del ILV produjeron una asombrosa cantidad de pequeños libros donde tocaron todo tipo de temas, desde vocabularios básicos ilustrados hasta explicaciones de microbios y los viajes a la luna, en casi todas las lenguas nacionales de México.

La Biblioteca Juan de Córdova tiene una importante colección, que consta de 1300 cartillas de alfabetización del ILV, de las cuales, unas 570 son del periodo de la colaboración formal con la SEP. Muchas de estas cartillas son peculiares o extremadamente raras, porque fueron impresas en tirajes pequeños y distribuidas en las comunidades, donde perecieron con el tiempo. Independientemente de las cuestionadas metas del ILV, o de la efectividad de su método, el conjunto de sus publicaciones representa el proyecto más ambicioso que se haya concebido para introducir la escritura en las lenguas locales en las comunidades. Creemos que, hoy en día, poseer esta colección en Oaxaca, el estado con mayor diversidad lingüística y mayor población hablante de todo el país, tiene mucho sentido. Una buena parte de los usuarios de la Biblioteca son hablantes de alguna de las lenguas de Oaxaca.

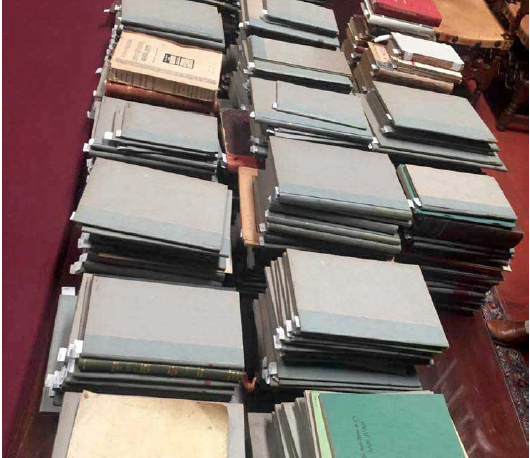

Cuando, en 2011, la Fundación Alfredo Harp Helú compró la casa y la biblioteca del abogado, literato y filatelista José Lorenzo Cossío y Cosío (1902-1975), ubicada en Coyoacán, Ciudad de México, se encontró, entre las colecciones, con un importante número de cartillas y materiales para la alfabetización. En total, se identificaron 541 publicaciones que complementan la colección en Oaxaca. Lo interesante es que las piezas provenientes de México son, sobre todo, de las primeras décadas del trabajo del ILV, o sea, entre 1940 y 1950, completando el material más tardío en Oaxaca. Hasta la fecha no queda claro cómo y por qué José Lorenzo Cossío y Cosío coleccionó estos pequeños y frágiles cuadernillos con tanto cuidado.

Cuando en el mismo año de 2011 se abrió la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, en el exconvento de San Pablo, surgió la propuesta de incorporar la colección de cartillas recién encontradas al acervo en Oaxaca y conformar la colección más completa de cartillas y materiales para la alfabetización en México. Para nuestra biblioteca, esta compilación es la contraparte de una riquísima colección de 133 impresos y manuscritos en lenguas indígenas de México, que datan de la época virreinal y el siglo XIX. Juntas, conforman un reflejo y una memoria del papel de la escritura en lenguas indígenas en las complejas relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado novohispano, decimonónico y posrevolucionario.

Sin embargo, en los años siguientes, ambas bibliotecas atendieron sus propias dinámicas y no fue sino hasta este 2020 que se decidió hacer el traslado de las piezas de la Ciudad de México a Oaxaca. En febrero, se trasladaron a Oaxaca los primeros 100 ejemplares y, a finales de junio, se trasladaron los 441 faltantes. Aunque las puertas de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova están cerradas mientras dura la pandemia, se ha iniciado el trabajo de integrar las fichas del inventario al catálogo de la Biblioteca, con miras a futuros eventos y acciones que difundan esta excepcional colección entre el público. Desde la Biblioteca agradecemos a las personas de ADABI de México que hicieron posible esta expansión de la Colección de Cartillas y Materiales de Alfabetización en Lenguas Indígenas en Oaxaca.